スポーツ現場におけるアクシデントに対応する際の手順をまとめたSALTAPSに関する投稿を書き始めて、何だかんだで2カ月も経ってしまいました苦笑

ここまで過去5回の投稿において

・S=See&Stop(見て止める)

・A=Ask(尋ねる)

・L =Look(視る)

・T =Touch(触れる)

・A=Active movement(自動運動)とP=Passive movement(他動運動)

と内容をまとめてきました。

今回は、いよいよSALTAPSの最後である「S」について情報を整理していきたいと思います。

Sは立ち上がる

https://www.fifa.com/fr/development/medical/players-health/football-injuries/first-aid/saltaps.htmlより(2022年2月27日リンク切れ)

SALTAPSの一番最後、「S」は一体どのような手順を踏んでいくのでしょうか?

まずは、元となるFIFAのリーフレットを確認してみましょう。

S is for Stand up (and play on): Is the player up and running or rather trying to “run it off”? Whatever the case, keep a close eye on her and replace if in doubt.

Katharina Grimm. Health and Fitness for the Female Football Player. P38.FIFA. 2007

Sは立ち上がり(Stand up)そして競技に戻る事である:選手が立ち上がって走ろうとしているのか、もしくは既に走り去ろうとしているのか?いずれにしても目を離さず、疑わしい時は選手を交代させる。

といった具合でしょうか。

ここに至るまで、SALTAPSの手順で大きな問題がなければ、最後に選手が実際に競技に戻れそうか、実際の動作を確認してみる。というニュアンスで私は理解しています。

ただ、原文でも述べられているように「観察の目を切らさない事」が重要です。極端な話、選手は何としても競技に戻りたいがために「嘘をついている」場合もあります。

また、フィールドの外の評価では問題がなくても、実際に競技に戻りスポーツ動作で大きな負荷が加わった事で、急に状態が悪化する可能性も否定できません。

無事に選手が競技に戻れたとしても、その後も選手の状態には注意しなくてはいけません。

そのまま戻して良いのか?

もともと、SALTAPSはスポーツ現場における傷害発生時に医学的な知識や技術を有さない非専門家(選手・指導者など)が「選手を競技に戻して良いか判断する」為の手順なので、このような流れとなっています。

しかし私はSALTAPSについて初めて学んだ際、最後のSが「立ち上がって戻る」では少し物足りないと感じました。

医療従事者(理学療法士)やスポーツ現場における応急処置を担うアスレティックトレーナーとしては、実際に選手を競技に戻す前に確認すべき事が残っているはずです。

そこで、SALTAPSについてインターネット上を見てみると最後の「S」について上記とは異なる内容を見つける事が出来ました。

インターネット上の多くのサイトで、最後の「S」は「Strength(筋力)」と記載されていました。

多くのサイト等を見つける事が出来ましたが、残念ながら出所となる文献等は見つける事は出来ませんでした。

恐らくスポーツ現場で自然発生的に出てきた言い回しなのではないでしょうか?

話を戻します。

SALTAPSの前の段階である「A=Active movement:自動運動」を実施してもらっているので「自分の身体を動かす事ができるか」は確認していますが、決して全力を出している訳ではありません。

スポーツ動作を痛みや不安感なく実施できるだけの筋力が発揮できるのか?これを確認する事は重要なポイントだと思います。

では、スポーツ現場ではどのように筋力を確認すれば良いのでしょうか?

徒手筋力検査

いわゆる筋力とは筋繊維の収縮によって発揮される力の大きさの事ですが、筋繊維を直接取り出して力を測定するわけにはいきません。

実際には写真のように様々な機器を用いて間接的に筋繊維の収縮力を測定するわけですが、スポーツ現場におけるアクシデントが発生した際に測定機器を準備している時間はありません。

現場で迅速に判断をする為にも、もっと手軽に筋力を測定する必要があります。

このような場合、測定機器を用いる事無く簡便に筋力を測定する手段として「徒手筋力検査法(Manual Mascle Testing:MMT)」と呼ばれる方法が存在します。

読んで字の如く、検者が手で抵抗を加える事で被験者の筋力を測定していきます。

例えばサッカーの試合中にハムストリングスの筋損傷(肉離れ)が疑われた場合、SALTAPSの手順に従って大きな問題がないと判断できた場合を考えてみます。

競技に戻す判断を下す前には、ハムストリングスの筋力が十分に発揮できるか確認しなくてはいけません。

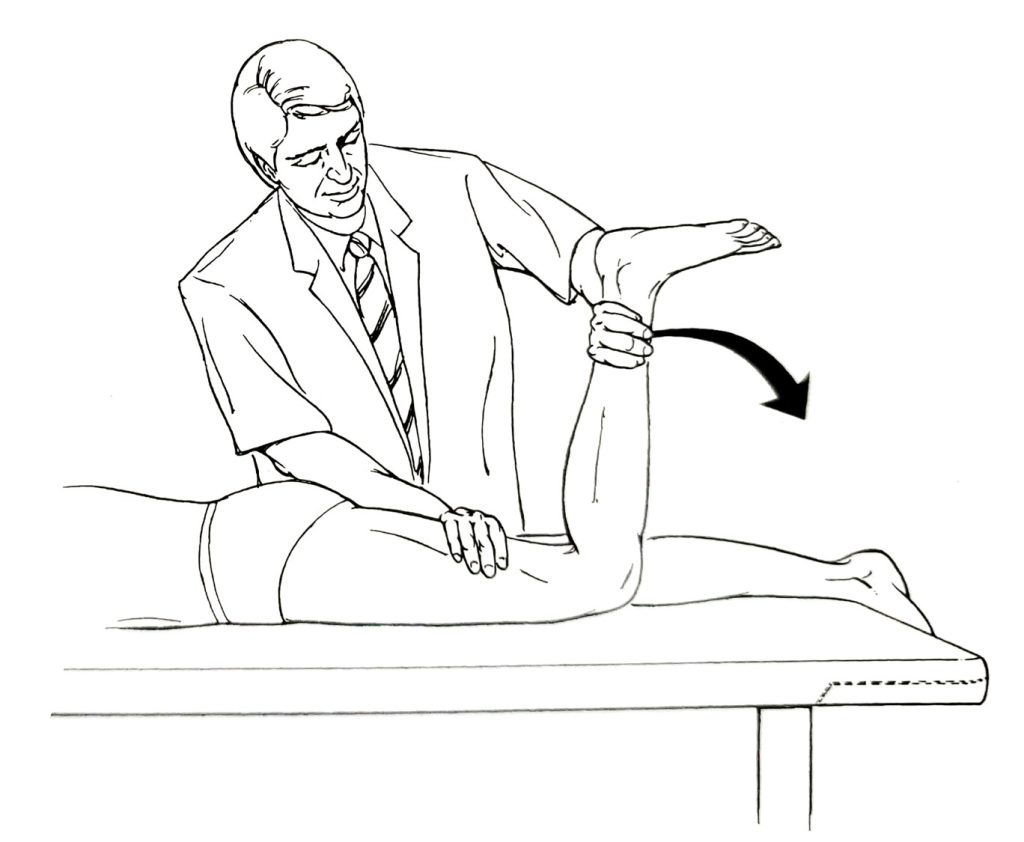

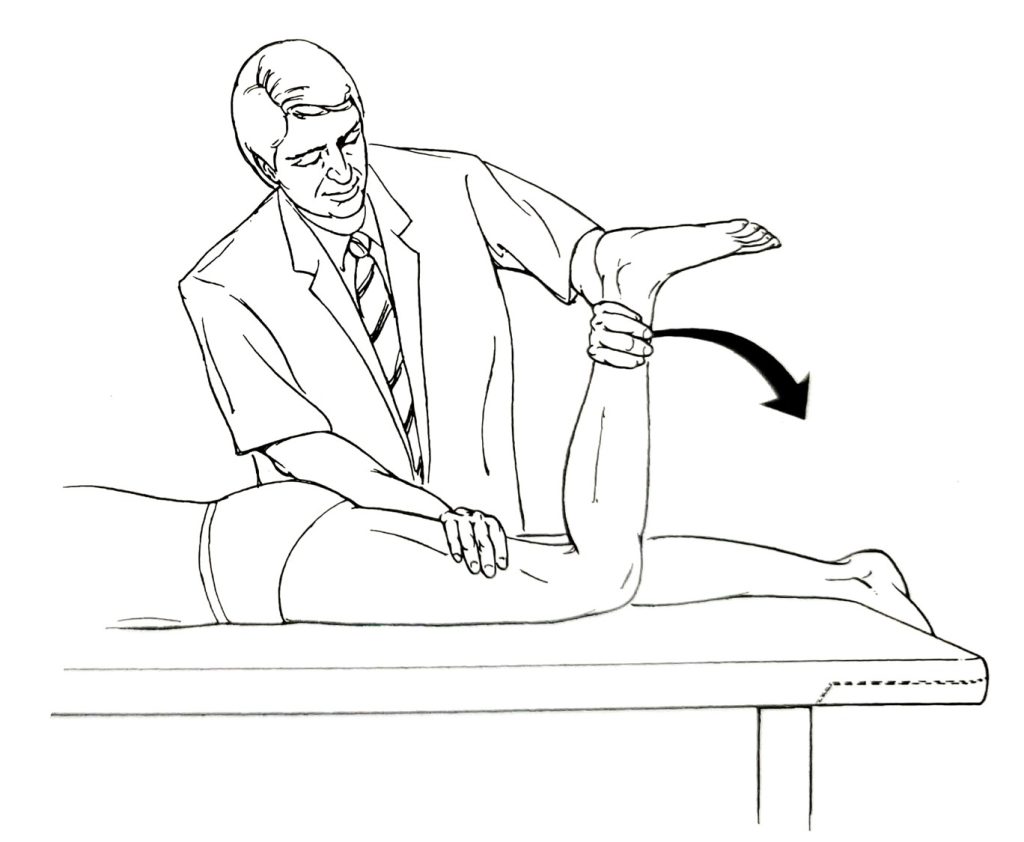

そのような場合、徒手筋力検査法では下のイラストの様な方法でハムストリングスの筋力を確認します。

被験者(選手・患者)はうつ伏せになり、膝を曲げようと力を入れます。検者は足首の辺りを抑えて膝が曲がってしまわない様に力を加えます。

ザックリとした説明ですが、このように被験者と検者が「押し合い」ながら筋力を測定していくのが徒手筋力検査法です。

徒手筋力検査法自体はリハビリテーションの現場などで使われる手法であり、医療現場では英語略のMMTと呼ばれる事が多いです。

細かな注意点は沢山あり、私がMMTを大学で学んでから教科書自体も改版を重ねているようですが、大きな原則として以下の2点が挙げられます。

・6段階に判定づけられる

・抑止テストである

この2つの原則について、もう少し説明させて頂きたいと思います。

段階づけシステム

MMTは「5(正常)」から「0(筋活動が全くみられない)」までの6段階に判定づけられます。

とりあえず、段階0は筋活動が全く生じない状態となります。これは、麻痺等で筋肉を動かしたくても動かせない状態となります。

そこから段階1~2と徐々に筋収縮が生じていき、関節の可動域全体に渡り自力で問題なく動かせたら大まかに段階3となります。(重力の抵抗という話は割愛)

つまり、SALTAPSの「A=Active movement:自動運動」に問題がなければ段階3となります。

このように、段階0~3までは検者が被験者に抵抗を加えることなく被験者の状態を客観的に判断していきます。

そして、ここから先が少し厄介となります。

段階4および段階5を判断する為には、先ほどイラストで紹介したように検者が徒手的に抵抗を加えていきます。

その際に「最大の抵抗に耐えられるかどうか」が判断基準となります。

・・・最大抵抗ってどういう事?と疑問に思た方は鋭いです。

最大抵抗がどれくらいの大きさの力かは、検者自身の筋力に大きく左右されます。(日頃身体を鍛えている大柄の男性と運動習慣の無い小柄な女性を思い描いてみて下さい)

このように最大抵抗という点に関しては、どうしても検者の能力や主観が反映されてしまいます。

では、MMTの信頼性はどのようなものなのでしょうか?この疑問を調べた研究は沢山ありますが、そのうちの1つを紹介させてもらいたいと思います。

オーストラリアのニューサウスウェールズ大学のKimberley Hayesは、2002年に以下の様な報告をした。

肩関節に不調を訴える8名の患者に対し、4名の検者(整形外科医・研修医・理学療法士2名)が徒手筋力検査・ハンドダイナモメータ・バネばかりを用いて筋力測定を実施し、級内相関係数を求めることで検者間信頼性を調べた。

ハンドダイナモメーター(圧力計)

バネばかり

徒手筋力検査法

調査の結果、肩関節外転における級内相関係数は以下の結果となった。

・徒手筋力測定 0.72 (95%信頼区間 0.38-0.93)

・ハンドダイナモメーター0.92 (95%信頼区間 0.75-0.99)

・バネばかり 0.96 (95%信頼区間 0.84-1.00)

Kimberley Hayes, Judie R Walton, Zoltan L Szomor,et al. Reliability of 3 methods for assessing shoulder strength. J Shoulder Elbow Surg . Jan-Feb 2002;11(1):33-9.(論文翻訳の上で一部抜粋引用)

級内相関係数に関してピンと来ない方は、前回の投稿で情報をまとめていますのでご参照下さい。

実際の論文中では、肩関節外転以外の運動についても級内相関係数を求めたり、検者内信頼性も調査しています。

それらの結果でもMMTは他の方法と比べて級内相関係数は小さい値となっていますが、3手法における級内相関係数の間に有意差があるか調べた訳ではないので、この結果をどう捉えるかは各個人の判断に委ねられる部分があります。

まず、MMTの級内相関係数が0.72と割と高い値をとっていますが、これはMMTの手技に精通した医師や理学療法士が検者であった場合の話です。

MMTに不慣れな人物が検査した場合は結果は異なるはずです。

また、やはり数値(比例尺度)で表すことのできる筋力測定法と比べ、主観が含まれる事に加え順序尺度であるMMTの信頼性は低くなっても当然かな。というのが私の印象です。

その分現場で簡便に実施できるという利便性があるともいえるので、上手に使っていく必要があります。

そこで少しでもMMT(特に段階4や段階5が)主観的な判断となってしまわない為に工夫が必要です。

具体的にはSALTAPSで可動域を調べた時と同じように、健側(怪我をしていない側)から先に筋力を確認する事。

これで、ある程度「相手にとっての正常の力はこれくらいかな」という目安になります。

しかり、脊髄損傷で両側に神経症状が出ている場合など「健側は問題ないと思っていたら、実は健側にもトラブルが生じていた」というケースもあるので注意が必要です。

あとは、日頃から一般的なスポーツ選手の筋力はどれくらいか時折チェックしてみるのも良いかもしれません。

ちなみに理学療法士の養成校では、学生同士で多くの時間をかけて練習した上で、実際に病院に出向いた実習を通して患者さんに協力して頂きながら筋力測定を実施していく事で主観による偏りを減らしていきます。

抑止テスト

「抑止テスト」とはどういう事でしょうか?まずは、動画で肩関節の徒手筋力検査の様子を見てみましょう。(42秒あたりから段階4・5を検査する様子が映ります)

どうでしょうか?ほとんど動きが無く「これで筋力を測っているの?」という感じではないでしょうか苦笑

実はこの時、検者と被験者は互いに力を出し合っています。腕を90°挙げた状態で、検者が「Hold(止めて)」と言いながら腕を下げようと押し下げています。

抑止テストとは、このように「関節の動きを止めた状態で力を出させる」方法です。

抑止テストと異なり「関節を動かしながら力を出させる」抗抵抗自動運動テストと呼ばれる方法もあります。

先ほどの動画のように腕上げる(肩関節屈曲)の動作であれば、検者は被験者が腕を下げた状態から力を加え、被験者は上からの力に負けない様に腕を上げていく。という方法になります。

この方法であれは、関節可動域全体の筋力を調べる事が出来ます。しかし、このような方法で筋力を測定する為には検者側にかなりの熟練と経験が必要となります。

そこで、簡便に実施できる方法として抑止テストが取り入れられた。というのが教科書的な説明です。

しかし、私はスポーツ現場におけるアクシデントが生じた際における初期判断の為には、抑止テストには優れた面が他にもあると考えています。

それは、抑止テストの方が安全だという事。これはどういう意味でしょうか?そこを理解する為には、筋の収縮形態について理解する必要があります。

筋の収縮形態

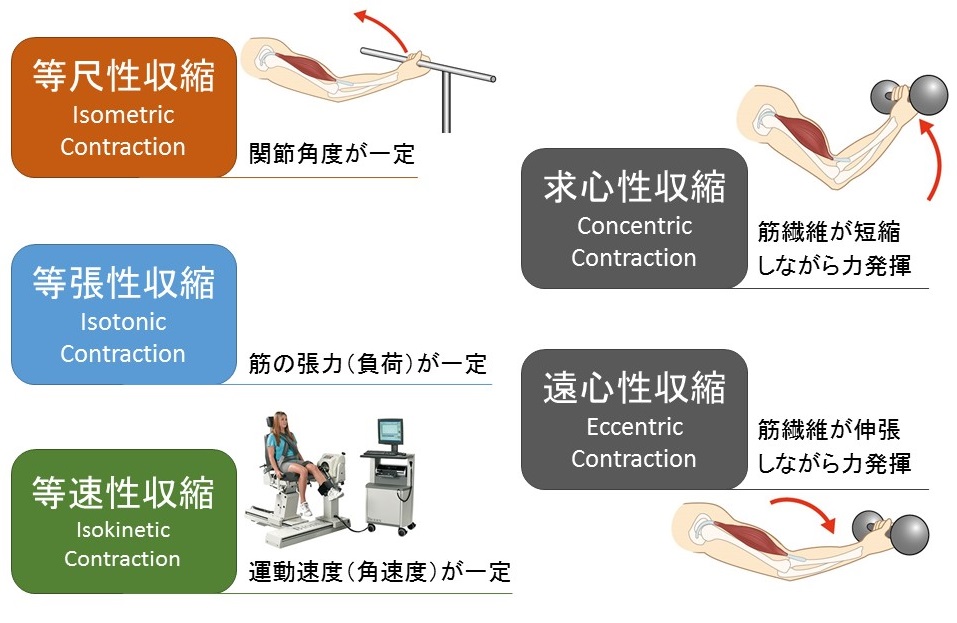

筋繊維が収縮し関節の運動を生じる際、大きく3つのタイプの収縮様式があります。

等尺性収縮(Isometric Contraction):筋腱複合体の長さが一定の状態で力を発揮する運動様式。

上のイラストのように固定された棒を持ち上げようと力を入れた際、肘関節を屈曲する筋や腱の長さは変わらないが(正確には、力を入れた際に筋肉は収縮し腱は伸長されるが、筋腱複合体全体としては長さは一定)力を発揮しています。

等張性収縮(Isometric Contraction):筋が一定の張力を発揮する運動様式。

教科書的には「一定の負荷が加わった状態での運動」なので「筋の発揮する張力は一定」という説明がされる事がありますが、実際には運動中に関節の角度が変化したり、常に一定の加速度が生じている訳ではないので、厳密には等張性収縮が生じる事はほとんどありません。

この辺りは、言葉の定義と実際に現場で運用に差異が生じている言葉であるように私は感じています。

等速性収縮(Isokinetic Contraction):関節運動の速度が一定の状態で力を発揮する運動様式。厳密な等速性収縮を実施するには、専門的な測定機器(Isokinetic Dynamometer)が必要となります。

非常に高価な機器でスポーツ現場に置いてあることはまずないので、今後の議論からは除外したいと思います。

そして、等張性収縮や等速性収縮による運動には更に細かく求心性収縮・遠心性収縮という分類が存在します。

求心性収縮(Concentric Contraction):筋が短縮しながら力を発揮する運動様式。

上のイラストの様にダンベルを持ち上げる際、肘関節を屈曲させる筋は短縮しながら肘関節を屈曲させていきます。

遠心性収縮(Eccentric Contraction):筋が外力によって引き伸ばされながらも力を発揮している運動様式。

イラストの様に持ち上げたダンベルをゆっくり下す際、肘関節を屈曲させる筋は外力(ダンベル)によって引き伸ばされますが、外力に抗して力を発揮し続けています。

では次に、このような収縮様式の違いによって発揮される力の大きさが変化する様子を見てみようと思います。

基本的には求心性収縮<等尺性収縮<遠心性収縮の順で筋繊維が発揮できる張力は大きくなっていきます。

この点を踏まえると、怪我をしているかもしれない選手に対して最初から遠心性収縮を実施するのはリスクが高いという事が分かるかと思います。

次に等尺性収縮と求心性収縮について考えてみましょう。

両者を比べた際、等尺性収縮は関節を固定した状態で本人が力を発揮できる範囲で筋を収縮させる為に安全に実施できるというメリットがあります。

ここが、先で述べたMMTにおける抑止テスト(等尺性収縮)は安全に実施できる。という理由になります。

実際に現場で筋力を評価したり、段階を追ってトレーニング負荷を上げていきたい場合は等尺性収縮→求心性収縮→遠心性収縮という流れで負荷を上げていきます。

ただ、等尺性収縮は簡便・安全に実施できる方法ですが「特定の関節角度での筋力しか反映しない」というデメリットもあります。

先ほど膝関節を屈曲させるハムストリングスのMMTを紹介しましたが、この方法では「膝関節90°における筋力」のみを測定している事になります。

MMTの正式な手法とは異なりますが、実際の現場では膝を90°より深く曲げた肢位や膝を伸ばした肢位でも筋力を見る事で、より詳細に筋力を把握できます。

そして、等尺性収縮で問題なければ負荷に抗して膝を曲げてもらう求心性収縮を確認した上で、より大きな負荷を加えて遠心性収縮の筋力も確認していきます。

筋力があれば大丈夫?

SALTAPSは元々専門家がいない状況での状況判断の手順なので、ここまでの内容が実施出来るだけで十分かと思います。

しかし、専門的な知識や技術を有する立場の人間であれば、たとえ筋力に問題がなかったとしても選手を競技に戻す判断を下すのは早いと私は思います。

可能であれば、SALTAPSの最後のSは「Special Test」を実施する事ではないかと私は考えています。

Special Testとは様々な疾患に対する検査法です。

例えば、膝の前十字靭帯の損傷の有無を調べるための検査法として前方引き出しテスト(Anterior Drawer test)と呼ばれる検査法があります。

以前、診断検査に関する投稿を通して「有病率が低い状態で、いきなり検査を行っても的中率は高まらない」という事を説明しました。

プレー中に倒れて膝が痛いと言っている選手に対して、「大丈夫ですか!?とりあえず膝を引っ張りますね!」と、いきなり前方引き出しテストを実施するようなトレーナーはいないと思います。

・S=See&Stop(見て止める)

・A=Ask(尋ねる)

・L =Look(視る)

・T =Touch(触れる)

・A=Active movement(自動運動)

・P=Passive movement(他動運動)

・S=Strength(筋力)

と、ここまでSALTAPSの手順に従って選手の状態を評価していくうちに「もしかして、この選手は前十字靭帯を損傷しているのでは?」という疑問が沸いてくるはずです。

このように、選手が疾患を有している可能性(有病率)を高めた上で検査を実施する事で、より有益な情報を得る事が出来ます。

また様々なSpecial Testは「特定の組織に負荷を加えて痛みや不安感の有無を確認する」という内容のものが多いので、安全に評価を実施するという点でもSpecial Testは最期に実施するのが一般的な流れです。

自分自身が専門的な知識と技術を有し、選手の状態を評価べき責任を持つ立場である方は、ここまでキッチリ評価する事が大切です。

ただ、選手の状態を把握する為の検査や評価が(有資格者でないのに)診断を下すような内容とならないように注意する事が重要です。

さいごに

今回を含め全6回の投稿に分けてSALTAPSについて説明をしてきました。

・S=See&Stop(見て止める)

・A=Ask(尋ねる)

・L =Look(視る)

・T =Touch(触れる)

・A=Active movement(自動運動)とP=Passive movement(他動運動)

・S=Strength(筋力)

・S=Special Test(検査)

元々SALTAPSは、専門的な知識や技術を有さない一般の方がスポーツ現場におけるアクシデントの際に「選手を競技に戻すべきか」判断する為の手順です。

しかし最初の投稿で述べたように、私はアスレティックトレーナーとして現場でアクシデントに対応する際にもSALTAPSは非常に役立つ手順だと思います。

もちろん実際のスポーツ現場では、このように「理想通り」に物事は進みません。状況は千差万別、常に冷静な判断や行動が求められます。

そのような状況で選手を不安にさせない為には、対応するAT自身が冷静さを失ってはいけません。その為のおまじないのようなものとして、私は今もSALTAPSを大事にしています。

長々と続けてきましたが、まだまだ各項目には言及できていない大切な事柄が沢山あります。

SALTAPSに興味を持った方は自分なりに肉付けをしていきながら、少しでもスポーツ現場で役立てて頂けれは幸いです。